超高層ビルの頂上より更に上、月のようにあしらわれた円に3人の女性が嵌め込まれている。カメラが地上に向かって進んでいくと、ビルの入口ではカリカチュアライズされたガタイのよろしい貴婦人たちが続々と入場している。

どうやらビル内には劇場があり、コンサートが開かれているらしい。歌っているのは「トリプレッツ」という3姉妹のコーラス・グループだ。彼女らが歌う「BELLEVILLE RENDEZ-VOUS」は「スウィング」「カンカン」「ヴードゥー」と、一瞬にしてアメリカ・フランス・アフリカを繋ぐ。

「BELLEVILLE RENDEZ-VOUS」の間奏でギターを担当しているのは、マヌーシュ・スウィングの開祖、ジャンゴ・ラインハルト。もちろん左手の運指は3本指だが、左足を使って見事なソロを弾いてみせる。間奏が終わり3姉妹が引き継ぐ。少し歌ってから彼女らが手招きをすると、舞台袖からバナナの腰蓑を身に着けたジョセフィン・ベイカーが登場し、男性客らを全て猿に変えるほどのダンスを踊る。再び3姉妹が引き継ぐ。すると舞台右から今度はフレッド・アステアがすっ飛んで来て、見事なタップを披露する。

画面の色がノイズがかったセピア色から銀鼠を加えたような青色に変わり、カメラがゆっくり引いていくと、孫と祖母が並んでテレビを観ているショットが映し出される。次にテレビの画面に登場するのは、グレン・グールドである。なんという適切な召喚。未だ映画が始まってから5分も経っていない。5分も経ってしまったとも言えるかもしれないが、これだけでも「すんげえもん観ました」とヤラれてしまう好事家は少なくないはずだ。

こう書くと「音楽好きな人にはオマージュったっぷりなんだけど、そうじゃない人にはわからないんでしょ」と感じる人がいるかも知れないし、何なら「鼻持ちならない気取った映画なのではないか」と陰性の反応を引き起こしてしまう方だっているかも知れない。だが本作は好事家だけがニヤリとする映画では決してないし、今や死語だが「おフランス」とか言って、特に理由もないのになぜかフランスに敵対している人すら大いに楽しめる可能性がある。

なにせ、監督であるシルヴァン・ショメはフランス国外に住んでいる期間のほうが長い。つまりフランスという国を客観的に撮れる(撮ってしまえる)。そもそも製作はフランス・カナダ・ベルギーだし、肝心要の音楽を担当するブノワ・シャレストはカナダ生まれ、夢のように美しい美術を担当したエフゲニ・トモフはソ連生まれである。本作はフランスというよりも、誤解を恐れず書いてしまえば移民が作ったフランス産アニメーションとした方がしっくりくるかもしれない。とすら思える。

さて、この驚くべき傑作は、なんと2003年公開であり、今回はリバイバル上映である。

2003年公開の本作ですが、覚えてますか? 2003年の映画

2003年というと最近の気がするが、今から18年前と表記すると結構昔の話な気がする。それはさておき、2003年の興行収入は日本だと『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』が173.5億円で1位、2位以下には『ハリー・ポッターと秘密の部屋』、『マトリックス リローデッド』などがランクインしている。全世界興行収入ランキングは『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』が1位、『ファインディング・ニモ』が2位で、これは北米・イギリス・オーストラリア・フランス・ドイツ全て同じだ。

いずれも大作だが、興行収入ランキングには登場しない、優れた作品も多数ある。ガス・ヴァン・サントは『エレファント』を撮ったし、タランティーノは『キル・ビル Vol.1』をドロップした。リチャード・リンクレイターはあの素晴らしき『スクール・オブ・ロック』を届けてくれたし、クリント・イーストウッドの『ミスティック・リバー』だってあった。ジャンゴ・ラインハルト直系のチャボロ・シュミットがとんでもないギターを聴かせるトニー・ガトリフの『僕のスウィング』も公開されたし、音楽映画繋がりで言えば『24アワー・パーティ・ピープル』もあるし、他にも(以下略)。

以下略と書いたが補足する。特に凄まじいのは韓国映画で、パク・チャヌクの『オールド・ボーイ』とポン・ジュノ『殺人の追憶』が公開されている。『猟奇的な彼女』もそうだ。まるで『お嬢さん』『アシュラ』『哭声/コクソン』が怒涛のように押し寄せた2016年のようである。韓国映画当たり年(というか当たりまくっていた期間)の話は脇において(日本公開年を基準にしているので厳密にはズレている作品もあるかもしれないが)大作から小品まで、現在まで残っている良作がたくさん登場した年だと考えていいだろう。上記のような棚に『ベルヴィル・ランデブー』も並べられていた。

他の小品と同様に、規模の大きさから興行収入のランキングに影もないのは仕方がない。では賞レースはどうか。第76回アカデミー賞では、長編アニメ映画賞と歌曲賞にノミネートされている。だが、戴冠したのは『ファインディング・ニモ』(長編アニメ映画賞)、「イントゥー・ザ・ウエスト」(歌曲賞 / ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還)であった。つまり、2003年の全世界興行収入ランキング1位と2位に持っていかれたのである。

これを「アカデミー賞会員見る目がねぇな」とか「そもそも観ていないのでは?」と断ずるつもりは毛頭ないし、毛根ほども思わない。ちなみにシルヴァン・ショメの長編2作目『イリュージョニスト』も第83回アカデミー賞長編アニメ映画部門でノミネートされたものの『トイ・ストーリー3』が戴冠している。またしてもディズニー / ピクサーに持っていかれた格好だが、いずれにせよ「相手が悪かった」程度の話だろう。そもそも、アカデミー賞には好かないというのもあるかもしれない。

さて、上記の作品、特に大作が、今リバイバル上映されたとして、果たして「新しいな」と思うだろうか。CGの技術やカメラワークなどの技法、画質、脚本、スタイリング、宣伝ポスターなど、どんな内容を含めても良い。雑な表現になるが、「ああ、今の映画じゃなくて、ちょっと昔の作品なんだろうな」と感じることが殆どだろう。だが、『ベルヴィル・ランデブー』は明らかに異なる。今観ても新鮮で、古臭さは一切ない。

ときにリバイバル上映が行われる際には、よく「今だから観られるべき映画」とか「現代を予言していたかのような内容であるとか」など、とかく「今・即・NOW」を強調しがちであるが、『ベルヴィル・ランデブー』もまた、SARSが流行した2003年公開であり、COVID-19との共鳴が〜などとは死んでも言わない。今だから観られるべき傑作とも決して言わない。未来永劫、誰かにとっての「新作」あるいは「フレッシュな旧作」であるべきだ。それほど普遍性があるし、時代の風雪に耐えられる格が『ベルヴィル・ランデブー』にはある。

–{シルヴァン・ショメが作り上げた、作品の格とは}–

シルヴァン・ショメが作り上げた、作品の格とは

筆者はシルヴァン・ショメの全仕事をフォローしているわけではないが、『ベルヴィル・ランデブー』の他に『老婦人とハト』、『パリ、ジュテーム』、『イリュージョニスト』、『ぼくを探しに』は観ている。いずれも素晴らしいが、『ベルヴィル・ランデブー』が一番好きだ。

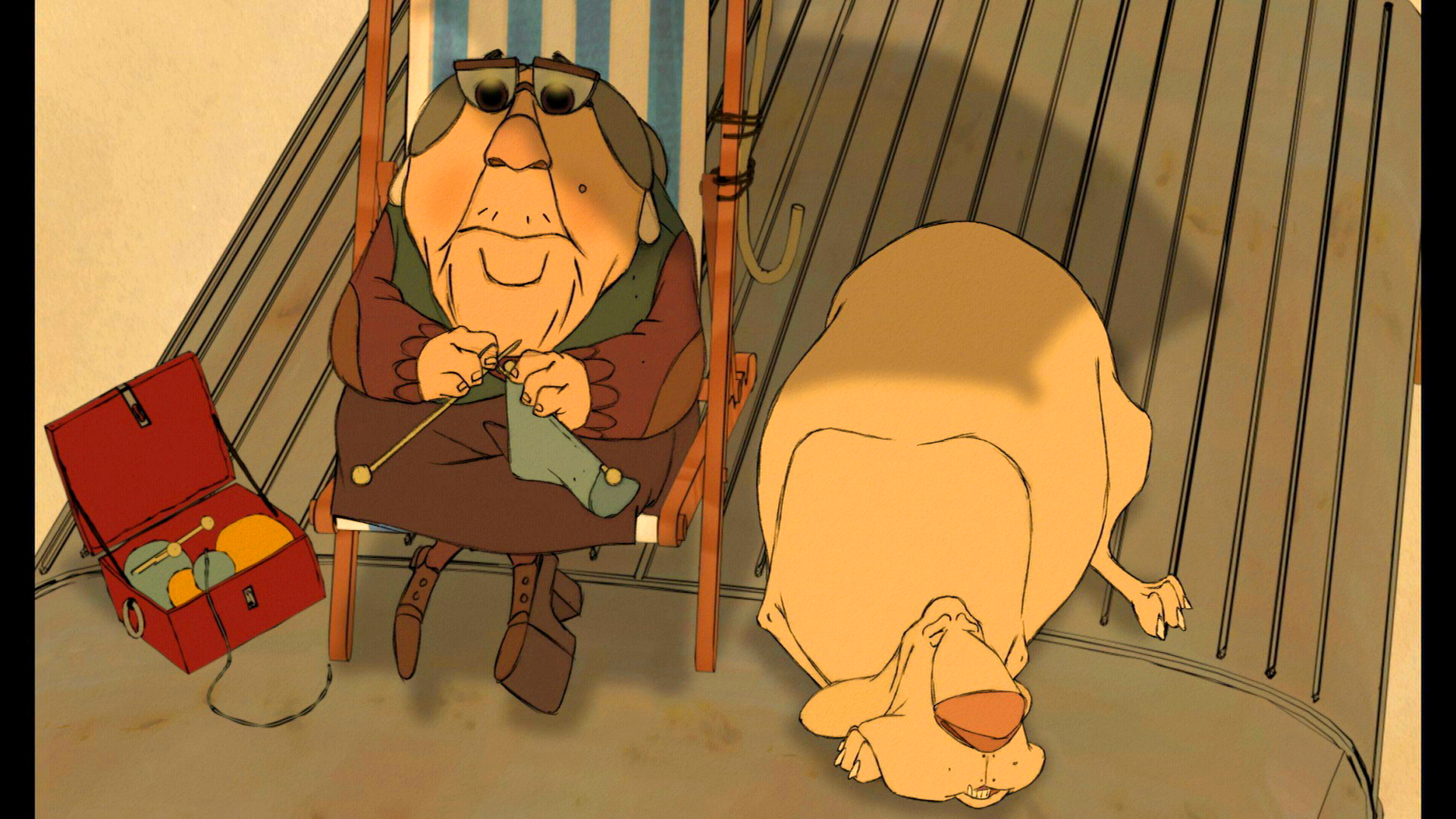

『老婦人とハト』は風刺が効いた短編アニメーションで、老婦人と警官の立ち回りはちょっとした「恐ろしい寓話」的に楽しめる。我が国ならば『日本昔話』にある怖い話みたいなものだろうか。『ベルヴィル・ランデブー』にはもともと老婦人が登場する予定だったそうだから、作品間の繋がりはかなり深い。

『パリ、ジュテーム』は18人の監督が制作した短編オムニバス映画で、ショメは『エッフェル塔』を担当している。男女二人のパントマイマーの話で、こちらも『老婦人とハト』と同じく、悪夢的で寓話的だ。

『イリュージョニスト』は言わずもがな、ジャック・タチの遺稿をショメが脚色し、映画化した。元々はジャック・タチの脚本だからして、他のシルヴァン・ショメ作品とはやや毛色が異なる。風刺やグロテスクな表現は極力抑えられ、枯れた奇術師タチシェフと、彼を魔法使いだと疑わないアリスの交流を美しく、哀しく描き出した。

『ぼくを探しに』は初の長編実写映画で、原題は『Attila Marcel(アッティラ・マルセル)』である。『ベルヴィル・ランデブー』でも歌われるシャンソン「Attila Marcel(アッティラ・マルセル)」をタイトルに持つ本作は、幼い頃に両親を亡くし、口がきけないピアニストの青年と彼を育てている2人の老婆、そして同じアパートに住む人々の交流を描いている。余談だが、フランス映画でアパートが出てくると隣人に変人しかいないのは、あれは現実でもリアルなのかという話はさておき、実写長編であろうとショメマナーは忠実に守られている。

『イリュージョニスト』は元ネタがあるとしても、それでもシルヴァン・ショメの作品に共通しているのは、何らかの不在や欠損である。「完璧な人間などいない」というのは自明のクリシェだが、人間誰しも何らかの不在や欠損は抱えている。親が居ない、金がない、状況は様々だが、ショメは不在や欠損を補うことはせず、ただ寄り添う。この心地よさ、あるいは冷徹な眼差しが全作品を強烈に律している。

また、どの作品も殆どセリフがない。短編アニメならまだ解るが、長編アニメ・実写でも全く喋らせない。なので正直、字幕が付いていなくとも解る。声に時代性が無いこともまた、いつの時代になっても通用する理由のひとつであろう。

さらにデザイン・インスピレーションはショメの経験から来ているそうだが、ショメが叩き込んでくる圧倒的なサウダージは、観たものの年齢が何歳だろうと、どこに住んでいようと、「ああ、懐かしいな」と思わせるにじゅうぶんな力を持っている。

ショメは本作のインタビューで「“当時見られるはずだったが、見られなかった映画”であるかのようなフェイクな存在として見せたかったのです」と語っているが、観客もまた「昔見ていたような、でも見ていない」不思議なサウダージを味わうことができる。

本作を観て「ああ、懐かしいな、でもなんだか悲しいな、けど、やっぱり楽しいな」と思ったとき、ショメのノスタルジックと我々のノスタルジックは融合し、一人ひとりに対しての『ベルヴィル・ランデブー』が完成する。記憶が作り出したフェイクなノスタルジックの威力はどれほどか。凄まじいに決まっている。

さらに凄まじいのは、正しく感動させる。この一点にある

短評の予定だったが随分長くなってしまったのでコンパクトに畳むが、「そんなことねぇよ」を承知で言うならば「泣かさない」のも凄まじい。

ショメ本人に訊いたわけではないので真相はどうか知らないが、本作には制作側が「泣かせ」にかかっているシーンは一切無い。冒頭からラストまで、誤解を恐れずに書くならば徹底的に、羽毛のように軽い。

「感動」というと、最近は「感動して泣いた」のように泣くとセットで使われるが、感動とは「人の心を動かしてある感情を催させること」の意である。シルヴァン・ショメの『ベルヴィル・ランデブー』は、ノスタルジア、音楽、あらゆる要素を安易に泣かせる装置として用いず、公開から18年経った今でも、我々を正しく感動させてみせる。

(文:加藤 広大)

–{『ベルヴィル・ランデブー』作品情報}–

『ベルヴィル・ランデブー』作品情報

【あらすじ】

戦後間もないフランス。内気で友達もできない孫のシャンピオンを不憫に思ったおばあちゃんは、TVセットやピアノ、おもちゃの列車、ブルーノという名前の子犬など、色々なものを買い与えたが、シャンピオンが興味を示すものはなかった。そんなある日、おばあちゃんは、偶然シャンピオンが有名な自転車選手の写真をスクラップしていることを知り、早速三輪車をプレゼント。するとシャンピオンは、今までに見たこともないようないきいきとした顔で、嬉しそうに三輪車に夢中になっていった。そんなシャンピオンのために、おばあちゃんは来る日も来る日も厳しいトレーニングを見守り、いつしか世界最高峰の自転車競技の祭典、ツール・ド・フランスに参加するまでに育て上げる。しかし、レースの最中に思わぬ事故が起きる。首位グループから離されたシャンピオンと他の選手2名が、救護車になりすました謎のマフィアに誘拐されてしまったのだ。道路の脇にシャンピオンの自転車が乗り捨てられているのを発見したおばあちゃんは、ブルーノの嗅覚をたよりに、孫の行方を追いかけるが、シャンピオンを乗せた大きな船はすでに出航してしまったところだった。おばあちゃんは愛犬・ブルーノをパートナーに、嵐で大荒れの海を小さな足漕ぎボートでさらに追いかける。そして、摩天楼そびえ立つ“ベルヴィル”という名前の巨大都市にたどり着いた。一方、シャンピオンたちは、マフィアのボスによって賭博レース用の選手としてベルヴィルのフランス・ワイン・センター内にある違法のギャンブル場に連れてこられていた。そこでは、床に打ち付けられた自転車をこぎつづけ、棄権や負けは死を意味するという、まさに命がけのレースが行われていたのだ…。その頃、知らない街で途方に暮れるおばあちゃんとブルーノは、偶然“ベルヴィルのトリプレット”と呼ばれる老婆たちに出会う。彼女たちは昔、グラマーなルックスと素晴らしいハーモニーのパフォーマンスで有名な歌手グループだった。宿もなく、お腹も空いていたおばあちゃんとブルーノは、彼女たちの古ぼけたアパルトマンに泊めてもらうことになった。そして、チャンスはある日突然やってきた。レストランのステージで歌っていた三つ子とおばあちゃんの前に、マフィアのボスが客として現れ、ブルーノがシャンピオンの匂いを嗅ぎつけたのだ。こうして、陽気な三つ子の三姉妹を味方につけ、さらなる追跡が始まった。果たして、おばあちゃんとブルーノは、最愛の孫シャンピオンを救い出すことができるのだろうか。

【予告編】

【基本情報】

出演:ジャン=クロード・ドンダ/ミシェル・ロバン/モニカ・ヴィエガ/リナ・ブードロー/マリ=ルー・ゴーティエ/ミシェル・コシュトゥー

監督:シルヴァン・ショメ

上映時間:80分

ジャンル:コメディ/サスペンス/ドラマ

製作国:フランス/ベルギー/カナダ